小笛事件

日本の法医学史上、稀有な出来事として記憶されている下山事件法医学論争ですが、そこから遡ること23年、大正15年にも当時の日本を代表する東西の著名な法医学者が自殺か他殺かで意見を戦わせ、法医学鑑定が裁判で決定的な判断材料となった「小笛事件」(白川四人殺し)と呼ばれる事件がありました。

大正15年6月30日、京都市上京区、京都帝国大学すぐ近くの下宿屋の一室で、この下宿屋の経営者平松小笛(47歳)、小笛の養女千歳(17歳)、遊びに来ていた小笛の友人の子供喜美代と田鶴子(5、3歳)の合計4人の死体が発見されました。小笛は椽先の鴨居に掛けた兵児帯で首を吊っており、他の3人は首を絞められ殺されていました。千歳の死体の周りには、かつてこの下宿に住んでいた元京大生広川条太郎(28歳)の名刺が落ちており、また、机には広川と小笛が子供を殺して自らも無理心中することを示唆した、二人の署名入りで広川の印を捺した遺書がありました。しかしながら、一緒に死んでいるはずの広川は、小笛らが死んだとされる日の前の晩に小笛宅に泊まってはいたものの、翌朝職場のある神戸に帰ってまったく普段どおりに仕事をしていました。

広川は夫と離婚して一人だった小笛と学生時代の大正13年正月から情交関係を持つようになりましたが、年上の未亡人をたぶらかしたというよりも、むしろ小笛が真面目で物静かな秀才を誘惑したというほうが適切だったようです。彼は小笛を心から愛しているわけではなかったため、神戸に職を得て京都を離れる際にはそれとなく手切れ金を渡そうとしてもいますが、いざ小笛に拒否されると強い態度には出られず結局だらだらと関係を続けてしまうといったような、良家の子息らしい優しさ、悪く言えば気弱で優柔不断さのある人物でした。しかも、他の女性との縁談を考えようとしていた頃だったにもかかわらず、好きでもなくもちろん結婚する気もなかった千歳にも手を出すという失敗を犯したことで、事件前の二人の関係はますます小笛に主導権を握られるようになっていきました。しかし相手の小笛は小笛で、別れを切り出されると二言目には「死んでやる」「職場に怒鳴り込んでやる」「新聞に載るような大事にして仕事をできないようにしてやる」と脅しをかけるような非常に厄介な性格の持ち主で、気性の荒さや奇矯な行動から男女を問わず周囲の人間には大抵忌み嫌われるような人物であったことを考えると、なかなか関係を断ち切れなかった広川にもそれなりの同情の余地はあったといえます。

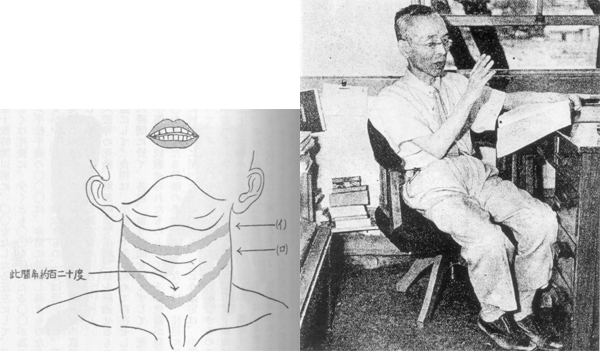

状況証拠からいって広川が容疑者になるのは当然の流れでしたが、彼は、小笛宅を朝に出たときには小笛や子供たちは皆生きていた、遺書を二人で書いた覚えはない、小笛が子供たちを殺した後で広川に罪を被せるように偽装して自殺したのだ、と主張しました。警察による捜査の結果、彼の主張に沿う材料は確かにいくつか存在しました。例えば、小笛が経済的に困窮していたこと、心臓が悪く病弱な千歳の将来を悲観していたこと、一緒に死んでくれとたびたび言う母を千歳は恐れていたこと、二人の署名のある遺書の字は全て小笛によるものという筆跡鑑定、広川の印も小笛はやろうと思えば神戸に寄った際に掠め取れたことなどです。しかしながら、これらの事実を帳消しにしてしまうような、他殺を強く支持する材料がありました。小笛らの解剖をおこなった京都帝国大学小南又一郎教授による法医学鑑定です。小南博士は、小笛らは食後7〜8時間してから死亡したと考えられること(これは午後7時頃夕食を終え、翌午前5時30分頃下宿を出る際小笛に見送られたとする広川の主張と食い違う)、小笛の頸部の二条の索溝のうちひとつは生活反応を欠くが(下図イ)、その下にある索溝には生活反応としての皮下溢血が著明に認められること(下図ロ)、二条の索溝が平行しておらず、かつこれらの索溝の間では表皮剥離が全くないことなどから(よって縊死の後の体位変化によって兵児帯が索溝ロから索溝イの位置まで滑って移動したのではないと考えられる)、小笛はまず絞殺され(その際に索溝ロができる)、その後で自殺を装うために鴨居に吊り下げられた(その際に索溝イができる)と推定される、という鑑定を提出しました。

小笛の頸部に認められた二条の索溝。『日本探偵小説全集11 名作集1』p195より(左)、小南博士。アサヒグラフ昭和24年8月17日号より(右)。

警察による容疑者広川の取調べは大変厳しいものでしたが、無実を信じる有能な弁護士、親、友人、上司らの助けを得て、広川は裁判開始までなんとか否認を貫くことができました。他殺の疑い濃厚とする小南鑑定を重視した検察は、なかなか別れてくれない未亡人小笛に情死を迫られ、てこずった末に一気に関係を清算するため小笛を絞殺した後、証拠を隠滅するために部屋にいた子供達も殺し、小笛の死体を鴨居に吊り下げ、小笛一人の手による無理心中に見せかけた、というストーリーで広川を起訴しました。弁護側は検察側の主張の基礎をなす小南鑑定を切り崩す必要性を感じ、資料として小笛の死を自殺と判定した草苅春逸博士の鑑定書を裁判所に提出するとともに、正式な再鑑定を強く求め、東京帝国大学教授三田定則博士(注1)、大阪医科大学教授中田篤郎博士、九州帝国大学教授高山正雄博士の再鑑定が裁判所によって認められました。中田、高山鑑定は細かいところで小南博士の見解とは異なるものの、他殺の結論は一致していましたが、唯一三田博士は、1)頸部の二条の索溝は、まず自ら首を吊った際に生活反応のある索溝ロができ、その後痙攣によって兵児帯が滑って移動し生活反応のない索溝イができたと考えられ、縊死と考えて不合理はない、2)食後の経過時間は大まかにしか推定できない、として自殺の鑑定を提出しました。弁護側にとって権威ある三田博士の鑑定は心強かったものの、数の上では3対1で負けているため、京都の経験豊かな警察医矢野春利氏(注2)による再鑑定を申請するも裁判所はこれを却下、それでも弁護側は矢野氏による自殺鑑定書を直ちに提出し、裁判官の心証に訴えました。そして昭和2年12月、必死の弁護や自殺の再鑑定結果が功を奏し、橘川喜三次裁判長は被告人広川に無罪を言い渡しました。しかし検察は判決を不服とし翌日に控訴、喜びもつかの間広川は保釈も許されず再び絶望に打ちひしがれます。控訴審では検察の申請によって、長崎医科大学の浅田一博士と東北帝国大学の石川哲郎博士の再鑑定が認められました。「小笛事件」の著者山本夭太郎氏はこれについて「実に法医学者総動員のかたちだ。我国六大学から一校一人ずつ法医学の権威が、一事件について鑑定するなぞということは、我国の裁判史上いまだ曾て見ざるところである」と述べています。再鑑定を依頼された浅田、石川両博士は、検察の期待とは裏腹に、小笛を自ら縊死したもの、つまり自殺と結論づけました。この再鑑定の結果を受けて、検察は驚くべきことに「被告に対する自殺幇助罪の嫌疑は濃厚なるものがあるが、積極的証拠は薄弱である。故に(疑わしきは軽きによるべし)の刑法の原則によって、無罪の判決あるべきものと思料する」と自ら進んで無罪を論じ、当然渡辺為三裁判長は広川に無罪判決を言い渡しました。昭和3年12月5日、約850日振りに広川は冤罪を晴らすことができたのです(注3)。のちに渡辺裁判長は「広川の事件は相当重大な事件で、非常に有名なものであった。従ってその審理には慎重な態度で臨んだが、調べれば調べるほど広川の冤罪が明かになるばかりで、無罪の言渡しをしたときは一点心にかかるものなく、実に晴々とした気持ちで言渡すことができた」と語ったということです。

法医学がクローズアップされた下山事件の報道でも小笛事件は言及されました。昭和24年7月20日付中部日本新聞より。

参考文献・サイト

- 山本禾太郎(1936、1996) 「小笛事件」、『日本探偵小説全集11 名作集1』 創元社推理文庫、p.157-451

- 古畑種基(1958) 『法医学の話』 岩波新書、p.66-68

- 細川涼一「小笛事件と山本禾太郎」(奈落雑記(blog式))

- 山本禾太郎『小笛事件』 (宮澤の探偵小説頁)

- (197)【小笛事件】山本禾太郎(のぎたろう) (一歩前へ進もう)

注釈

1:三田定則博士は古畑種基博士の師で東大法医学教室の先代教授です。

2:矢野春利氏には「轢死論」という論文があり、下山事件関係のいくつかの文献でも引用されています。山本禾太郎氏の「小笛事件」では氏名が矢野利春と誤記されています。

3:広川が無実で小笛が子供達を殺したのだとすると、何故千歳のみならず知り合いの子供まで殺す必要があったのか、という疑問が残ります。広川の弁護士はこの理由を知っていたそうですが、これを明らかにしなくとも裁判には勝てると考えており、また個人としての道義的観念からも沈黙していたとのことです。当サイト管理人の考えですが、病弱な千歳は小笛の知人の子供のうち喜美代をとても可愛がっており、「もし死ぬようなら可愛い喜美代と一緒に死ぬ、一人では死にたくない」と生前語っていたそうで、もしかしたらこのことがなんらかの形で関係していたのかもしれません。